Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband veröffentlicht Forderungen

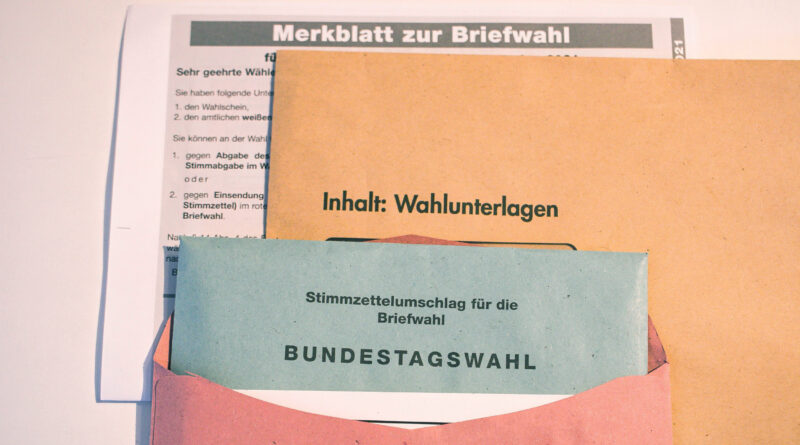

Nach dem Ende der Ampelkoalition im Bundestag gibt es am 23. Februar 2025 eine vorgezogene Bundestagswahl. Aus diesem Anlass hat das Präsidium des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands seine Forderungen an die kandidierenden Parteien veröffentlicht.

Der Verband erwartet von der künftigen Bundesregierung, dass sie sich uneingeschränkt für den Schutz und die Garantie der Rechte von Menschen mit Behinderungen stark macht. Behindertenpolitik ist keine soziale Wohltat, sondern muss als Menschenrechtspolitik verstanden werden und Chancengleichheit sicherstellen.

Die Forderungen des DBSV im Detail

In einer Zeit, die von globalen und innerstaatlichen Herausforderungen geprägt ist, erwartet der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband von der künftigen Bundesregierung, dass sie sich uneingeschränkt für den Schutz und die Garantie der Rechte von Menschen mit Behinderungen stark macht. Behindertenpolitik ist keine soziale Wohltat, sondern muss als Menschenrechtspolitik verstanden werden und Chancengleichheit sicherstellen.

Der DBSV ist überzeugt, dass die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit nur lauten kann: „Barrierefreiheit und Inklusion jetzt!“ Folgende Aufgaben müssen dringend aktiv angegangen werden:

Barrierefreiheit muss zum Standard werden

Barrierefreiheit ist zentral, um selbstbestimmt und möglichst eigenständig leben und chancengleich teilhaben zu können. Barrierefreiheit gewinnt mit Blick auf die wachsende Zahl älterer und damit beeinträchtigter Menschen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel zusätzlich an Bedeutung. Barrierefreiheit ist nicht die nächste lästige Pflicht, die der Wirtschaft auferlegt wird, sondern Notwendigkeit und Chance für unser Land.

Deshalb muss Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen endlich zum Standard werden – vom digitalen Raum über das Wohnen einschließlich der Haushaltsgerätetechnik bis zum Katastrophenschutz.

Schutz vor Diskriminierung stärken

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen sind Realität und die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, sind unzureichend. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) muss endlich reformiert werden. Die Missachtung der Pflicht zur Barrierefreiheit und die Versagung angemessener Vorkehrungen zur Überwindung von Barrieren im Einzelfall sind als Diskriminierungstatbestände anzuerkennen. Bisher zulässige Rechtfertigungsgründe für eine ungleiche Behandlung sind einzuschränken. Die Rechte aus dem AGG müssen verbandsklagefähig werden.

Diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung gewährleisten

Noch immer haben Menschen mit Behinderungen keinen gleichwertigen Zugang zu allgemeinen und speziell wegen ihrer Behinderung erforderlichen Gesundheitsleistungen. Der Aktionsplan für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen, der in der 20. Legislaturperiode aufgestellt wurde, muss umgesetzt und partizipativ weiterentwickelt werden.

Eine qualitätsgesicherte, flächendeckende und bedarfsgerechte augenärztliche Versorgung muss sichergestellt werden, auch für Menschen im ländlichen Raum und für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben. Für ausreichend Fachkräfte im augenmedizinischen Bereich ist zu sorgen. Augenerkrankungen treten vor allem im hohen Alter auf. Durch die demographische Entwicklung steigt die Zahl von Erblindungen und Sehbeeinträchtigungen überproportional. In der Augenheilkunde muss die Forschung deutlich intensiviert werden, um Sehverlust mithilfe besserer Präventions-, Diagnose- und Therapieverfahren möglichst zu vermeiden. Dafür ist ein Deutsches Zentrum für Gesundheitsforschung für die Augenheilkunde zu gründen und finanziell angemessen auszustatten.

Der umfassende und barrierefreie Zugang zur elektronischen Patientenakte und den darauf gespeicherten Informationen, zu allen elektronischen Anwendungen – wie dem E-Rezept – und zu durch die gesetzlichen oder privaten Krankenkassen finanzierten digitalen Gesundheitsanwendungen und -leistungen muss gewährleistet sein.

Alle Leistungserbringer, wie Ärzte, Kliniken, Therapeuten, Apotheken, müssen verpflichtet werden, ihre digitalen Informationen und Dienstleistungen ausschließlich barrierefrei anzubieten.

Rehabilitation stärken

Rehabilitation ist ein wesentlicher Schlüssel zu Selbstbestimmung und Teilhabe. Sie erleichtert den Umgang mit einem Sehverlust und reduziert negative Folgen, wie Abhängigkeit von fremder Hilfe, das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, Pflegebedürftigkeit und das Entwickeln weiterer Gesundheitsprobleme. Für Menschen mit fortschreitendem oder plötzlich eingetretenem Sehverlust gibt es bislang keine ausreichende rehabilitative Versorgung. Eine medizinische Rehabilitation bei Sehverlust einschließlich umfassender Beratung ist zu etablieren. Das schließt die Förderung von Pilotprojekten zur konkreten Ausgestaltung der angestrebten Rehabilitationsleistungen ein.

Die Ausbildung von Rehabilitationsfachkräften für blinde und sehbehinderte Menschen muss – ähnlich wie im Falle der Pflege und Gesundheitsberufe – aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, um dem Fachkräftemangel in diesem Bereich abzuhelfen.

Teilhabe am Arbeitsleben verbessern

Blinde und sehbehinderte Menschen werden gebraucht, um unserem Fachkräftemangel zu begegnen. Blinde und sehbehinderte Menschen arbeiten vor allem an PC-

Arbeitsplätzen. Durch rechtliche Vorgaben muss erreicht werden, dass beruflich genutzte Software und digitale Anwendungen barrierefrei sein müssen. Nur so können

sie von blinden und sehbehinderten Menschen genutzt werden.

Die überregionalen spezialisierten Kompetenzzentren der beruflichen Rehabilitation für blinde und sehbehinderte Menschen (Berufsbildungs- und -förderungswerke etc.) bündeln das Know-how für die relativ kleine Gruppe der blinden und sehbehinderten Erwerbstätigen, damit sie die spezifische Unterstützung erhalten, um ihr Potential im Arbeitsleben entfalten zu können. Diese Einrichtungen müssen als Teil der notwendigen Infrastruktur anerkannt und dementsprechend auch unabhängig von konkreten Fallzahlen finanziell abgesichert werden.

Bei der Novellierung der gesetzlichen Regelungen für die Ausbildung von Masseuren und Physiotherapeuten ist sicherzustellen, dass der Zugang für blinde und sehbehinderte Menschen im bisherigen Umfang erhalten bleibt. Eine Vollakademisierung lehnt der DBSV strikt ab.

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und die begleitenden Hilfen im Arbeitsleben müssen modernen Anforderungen besser gerecht werden. Das erfordert insbesondere eine zügigere und unbürokratischere Bewilligung benötigter Unterstützungsleistungen, wie Hilfsmittelausstattungen oder Assistenzen. Insbesondere wird die behördliche Praxis bei der Bewilligung von Arbeitsassistenz den Erfordernissen blinder und sehbehinderter Menschen nicht mehr gerecht. Der Bund muss deshalb von seiner Berechtigung Gebrauch machen, per Erlass einer Rechtsverordnung die Arbeitsassistenz zeitgemäß auszugestalten.

Selbstbestimmte Teilhabe braucht echte Nachteilsausgleiche

Der Europäische Behindertenausweis muss zügig eingeführt werden. Alle Teilhabeleistungen müssen ohne Anrechnung von Einkommen und Vermögen erbracht werden. Entgegenstehende Regelungen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe und Blindenhilfe, sind aufzuheben.

Sofern die Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen im SGB VIII erfolgt, muss die Reform zwingend dazu führen, die Teilhabemöglichkeiten aller jungen Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien substanziell zu verbessern. Dafür sind entsprechende finanzielle Mittel bereitzustellen. Keinesfalls darf es im Zuge der Reform zu Zugangseinschränkungen, Leistungseinschränkungen, Qualitätsminderungen oder höheren Kostenbeteiligungen als bisher kommen. Erzieherische Hilfen und behinderungsbedingt notwendige Teilhabeleistungen dürfen nur bei Bedarf miteinander gekoppelt werden.

Probleme bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sind zu beheben. Dabei dürfen die erforderlichen Leistungen an behinderte Menschen zur Gewährleistung ihres Rechts auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe nicht in Frage gestellt werden. Vielmehr muss der Zugang zu Leistungen durch den Abbau bürokratischer Hürden erleichtert werden. Es ist gesetzlich abzusichern, dass die bundesgesetzlichen Regelungen so angewendet werden müssen, dass einheitliche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland gewährleistet werden.

Zugang zu Kultur verbessern

Blinde und sehbehinderte Menschen müssen inklusiv an kulturellen Angeboten partizipieren können. Bei der Filmförderung ist sicherzustellen, dass barrierefrei produzierte Filmfassungen mit Audiodeskription auf allen Ebenen der Verwertung für Endverbraucher zur Verfügung stehen müssen.Kulturförderungen des Bundes, wie für Museen, müssen an Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen geknüpft werden, auch im digitalen Raum.

Die Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur, die im Dezember 2024 vom Bundesbehindertenbeauftragten und dem Deutschen Kulturrat an die Bundesregierung und das Parlament übergeben wurden, müssen umgesetzt werden.